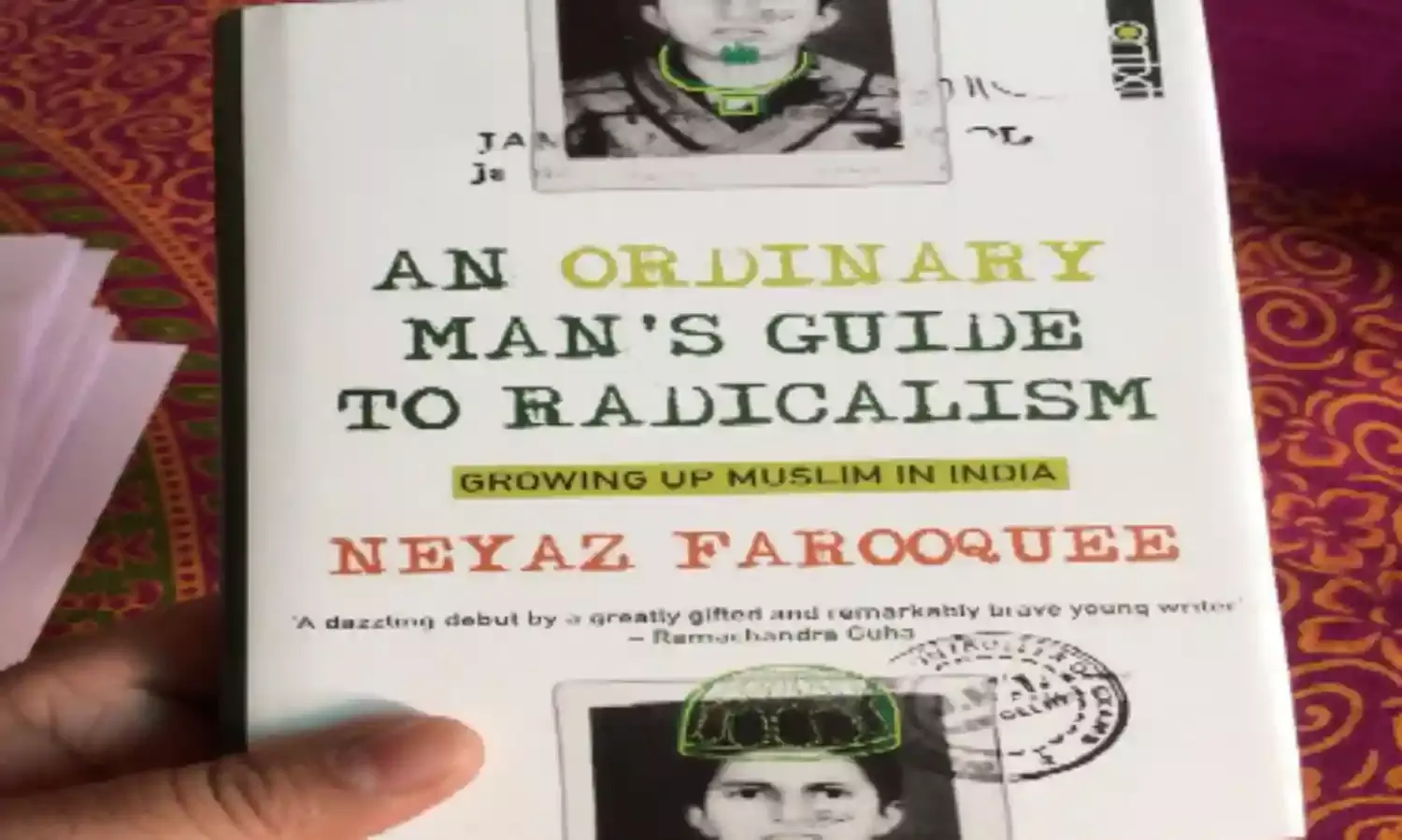

“एन आर्डिनरी मैन्स गाइड टू रैडिकलिज्म” के लेखक नेयाज़ फारूकी के साथ एक संवाद

कष्टकर है इन दिनों भारत में एक मुसलमान के तौर पर पलने – बढ़ने का अहसास

“एन आर्डिनरी मैन्स गाइड टू रैडिकलिज्म”, बिहार के एक दूरदराज इलाके से प्रशासनिक अधिकारी या डॉक्टर बनने का सपना लेकर दिल्ली आये एक बच्चे का संस्मरण है. वह दिल्ली के सघन बस्तियों (घेटो) में से एक में पहुंचता है, जो आगे चलकर 2008 में दो संदिग्ध आतंकवादियों के मुठभेड़ के लिए बदनाम होता है. पुलिस के छापों, बढ़ती असुरक्षा और हर किसी पर संदेह की नजर के बीच उसकी बेगुनाही कहीं गुम हो जाती है.

यह सिर्फ नेयाज़ फारूकी का संस्मरण नहीं है. मैं भी बिहार के एक छोटे से शहर से यहां आया था. यह अलग बात है कि मैं एक अलग रेलगाड़ी में सवार हुआ था. मैं भी उसी सघन मुस्लिम बस्ती में पंहुचा था. उसकी वजह शायद यह थी कि मैं वहां के लोगों को जानता था. मैंने भी उसी स्कूल और आगे चलकर उसी पाठ्यक्रम और विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था, जिसमें वो पढता था. यह सही है कि वो वक़्त का एक मुख्तलिफ़ दौर था. अंतर सिर्फ इतना है कि मुठभेड़ के वक़्त वो वहां मौजूद था और उसे बहुत कुछ भुगतना पड़ा. जबकि मैं मुठभेड़ के बाद के हालात को महसूस करने के लिए उस बस्ती में आया था. यह किताब महज उसके या/ और मेरे बारे में नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के बारे में है जिन्होंने एक ही तरह के अलगाव को भुगता है या भुगत रहे हैं या भविष्य में भुगतेंगे.

इस किताब में फारूकी ने अपनी ज़िन्दगी के सफ़र, बाटला हाउस में अपने प्रवास, एक सघन मुस्लिम बस्ती और 2008 में बाटला हाउस में दो संदिग्ध आतंकवादियों के मुठभेड़ के इर्द – गिर्द घूमती अपनी पहचान के बारे में बताया है. उक्त मुठभेड़ ने उस इलाके के लोगों में ऐसी दहशत पैदा की जिसने उनकी पहचान, दोस्ती और निष्ठा को फिर से परिभाषित किया और उनके जेहन में डर और दुश्मनी का भाव पैदा किया.

मुठभेड़ के बाद पुलिस द्वारा बतायी गई कहानी में कई झोल होने की वजह से कई लोग इस मुठभेड़ को संदिग्ध मानते हैं. जांच के दौरान घटनास्थल का कभी दौरा नहीं करने और दूसरे पक्ष के लोगों से बात नहीं करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कड़ी आलोचना हुई थी.

“जब आपके मोहल्ले में पुलिस मुठभेड़ जैसी घटना हो, और कुछ दरवाजे छोड़कर दो लोग – आपके दो पड़ोसी, जिन्हें आतंकवादी के रूप में चिन्हित किया गया था - मार दिए जायें, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी” जैसे सवालों का जवाब इस किताब में देने की कोशिश की गयी है.

पेश है साक्षात्कार के संपादित अंश :

बाटला हाउस मुठभेड़ के 10 साल बाद इस किताब को लिखने की वजह के बारे में:

मैं एक डॉक्टर या आइएस बनने की उम्मीद लिए दिल्ली आया था. लेकिन उस मुठभेड़ ने मुझ समेत ढेर सारी चीजों को बदल दिया. मुठभेड़ के बाद हमें जिस किस्म की रिपोर्टिंग और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं, वो सब बेहद डरावनी थीं. राजनेताओं समेत हर किसी ने यह मान लिया कि मारे गए लोग आतंकवादी थे, जबकि सबूत उस मुठभेड़ के संदिग्ध होने की ओर इशारा कर रहे थे.

न सिर्फ उन दो लोगों को, जिन्हें दोषी मान लिया गया था, बल्कि पूरे इलाके को आतंकवादियों से सहानुभूति रखने वाला मानकर लांछित किया गया. इसने मुझ समेत कई लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि ऐसा क्यों हुआ.

इसलिए, मैंने पत्रकारिता में जाने का निर्णय लिया और आगे चलकर मुझे एक प्रसिद्ध अख़बार में नौकरी मिली. लेकिन मुझे बाद में इस बात का एहसास हुआ कि हमें कई किस्म की सीमाओं के भीतर काम करना होता है. इस किस्म के किस्सों के साथ न्याय करने के लिए मुझे किताब के आकार की लंबी कहानियां लिखने की जरुरत थी. लिहाज़ा मुझे यह किताब लिखनी पड़ी.

मुसलमानों को अलग – थलग करने से जुड़ी बहसों में वर्ग की भूमिका के बारे में :

अक्सर यह देखने में आता है कि भेदभाव का शिकार होने वालों में से अधिकांश लोग मुसलमान समुदाय के निचले तबके से आते हैं. पीट – पीटकर मार डालने के मामलों में भी अधिकांश पीड़ित निचले तबके से ताल्लुक रखते हैं. लेकिन दंगो जैसी हिंसक घटनाओं में दोनों वर्ग के लोग शिकार होते हैं.

यो तो मुसलमानों के मामले में वर्ग की अहम भूमिका होती है, लेकिन बाहरी शक्तियों द्वारा किया जाने वाला भेदभाव वर्गीय आधार पर न होकर अधिकतर धार्मिक आधार पर होता है. हम इसे एहसान जाफ़री (भूतपूर्व सांसद को भीड़ ने उनके ही घर में मार डाला) के मामले से समझ सकते हैं, जिन्हें उच्च वर्ग से आने के बावजूद मार डाला गया और महत्वपूर्ण नेताओं को फोन करने के बाद भी कोई उन्हें बचाने नहीं आया.

इस मुठभेड़ को आप देश में मुसलमानों की पहचान की बड़ी वास्तविकता से कैसे जोड़ते हैं?

बाटला हाउस देश की राजधानी में स्थित है, सत्ता के केंद्र के बिल्कुल करीब. यहां रहने वाले कई लोग बेहद प्रभावशाली हैं, कई बार उच्च शिक्षित संभ्रांत मुसलमान. इसके बावजूद बाटला हाउस मुठभेड़ होता है और मामले की सही जांच भी हमें नसीब नहीं होती.

वर्ष 2002 के दंगों, जिसने मुसलमानों को हाशिए पर रहने को मजबूर किया, की वजह से जुहापुरा की सघन बस्ती अस्तित्व में आती है. इसी प्रकार, मेरठ के मलियाना दंगे, नेल्ली नरसंहार या भागलपुर दंगों में पीड़ितों को न्याय नहीं मिला.

दिल्ली में रहकर भी हम अगर अपने के लिए न्याय हासिल नहीं कर सके, तो दूरदराज के इलाकों में न्याय पाने की कल्पना हम कैसे करें. इसलिए, यह किताब मुस्लिम समुदाय की बेबसी को रेखांकित करती है.

किताब के शीर्षक एवं किस्म के बारे में :

इस शीर्षक की पहली वजह यह है कि यह लोगों के संकुचन या हाशिए पर धकेलने के परोक्ष खतरों, जोकि उन्हें प्रतिरोध की ओर ले जायेगा, से निकला है. यह प्रतिरोध अतिवादी या अवैध तरीकों वाला भी हो सकता है, जिसका हम कतई स्वागत नहीं कर सकते.

वर्ष 1992 के बाद आये बदलाव इस शीर्षक की दूसरी वजह है. पहले मेरे दादा एक राष्ट्रवादी और ”अच्छे मुसलमान” थे. वो मुझे संस्कृत और कबीर के बारे में पढ़ाते थे. लेकिन 1992 के बाद उन्होंने अपनी पहचान को जतलाना शुरू कर दिया. अब कबीर की जगह इकबाल ने ले ली. “भाषण” शब्द की जगह “तक़रीर” शब्द का इस्तेमाल होने लगा.

“एन आर्डिनरी मैन्स गाइड टू रैडिकलिज्म” शीर्षक को पढ़ने के बाद और इसके लेखक के तौर पर एक मुसलमान को देखकर आपके जेहन में क्या ख्याल आता है? क्या आपको लगता है कि यह अतिवाद से जुड़ी एक गाइड है? अगर कोई इसके लेखक के तौर पर एक मुसलमान का नाम देखकर इसे अतिवाद से जुड़ी एक गाइड मानता है, तो यह उसकी मानसिकता की समस्या है. इस शीर्षक को एक तंज या कटाक्ष के तौर पर क्यों नहीं देखा जा सकता?